🍀概要

乳児見守りデバイスの企画段階において、ファイブフォース分析を活用して新規参入者、代替品、売り手の交渉力という三つの脅威を抽出し、それぞれに対して部門横断で具体的な対策を講じた事例を示す。設計制約を踏まえた技術的対応と組織的な連携により、差別化と市場対応力を確保した、エンベデッドシステムスペシャリストの取り組みを論じます。

🧾問題・設問(ES-R05-Q1)

出典:情報処理推進機構 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 令和5年 午後2 問1

📘問題

■タイトル

組込みシステムの製品企画段階における脅威分析について

■内容

昨今,組込みシステムの市場は,デジタルトランスフォーメーション(DX)推進,IoTの普及などによって,既存市場とともに新市場も拡大している。さらには異業種からの新規参入も増加している。その一方で,半導体電子部品不足などが納期・供給に影響を及ぼしている問題も見受けられる。

そのような状況下で新市場への参入,又は新製品を投入する際には,自社の保有技術などによる強みの分析だけではなく,外部環境によって影響される脅威を分析して,その結果を基に対策案を検討し,自社の優位性を確保することが重要である。

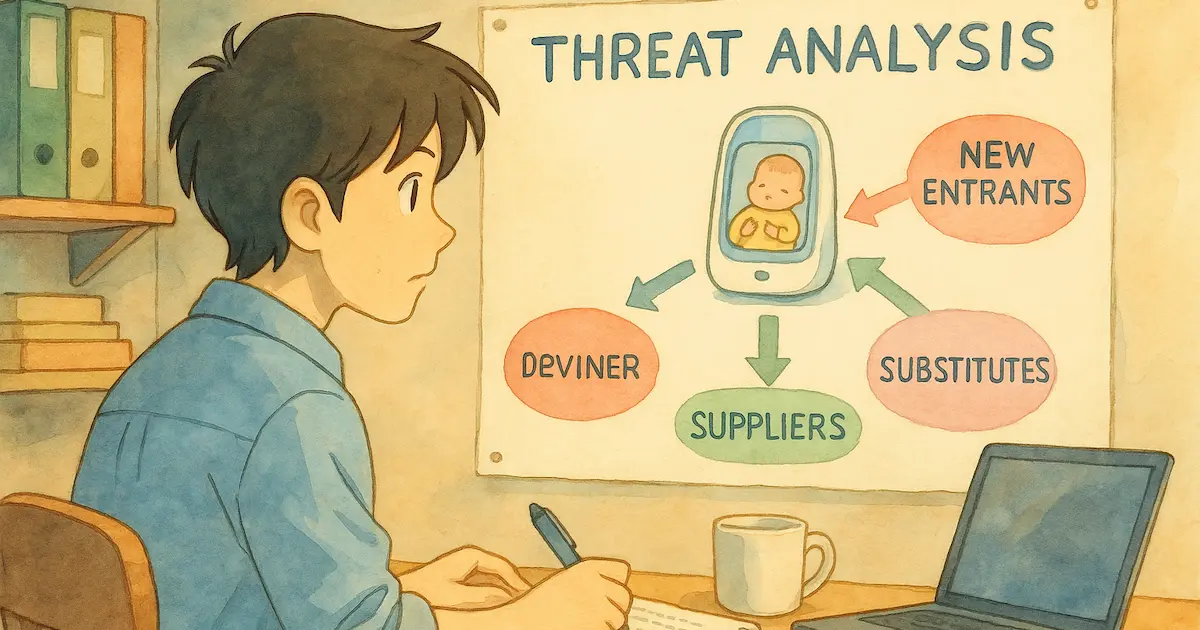

脅威分析の一つに,製品投入後を想定した脅威を分析するファイブフォース分析というフレームワークがある。そのフレームワークを用いて,分析した結果を基に,関連部門と連携しながら協議し,対策案を検討する。

組込みシステムにおけるファイブフォース分析で示される脅威の例を次に示す。

・既存業者間の競争:競合他社との製品の価格競争,及び競合他社との半導体電さら子部品などの供給不足による調達での競争に晒される脅威

・業界への新規参入者:海外メーカーを含め,新規参入者の資本力・ブランドカなどによって優位性を奪われる脅威

・代替品の存在:業界が異なる別製品で代用できてしまうことによって市場を奪われる脅威

・買い手(顧客)の交渉力:顧客からの値引き要請などによる利益減少の脅威

・売り手(サプライヤー)の交渉力:半導体電子部品不足,輸入品を独占的に販売する仕入先からの価格の値上げ,供給遅延などの脅威

これらの脅威に対応するためには,例えば既存業者間の競争では,競合他社との差別化が図れるか,又は複数の調達ルートが確保可能かなどの検討が重要になる。売り手(サプライヤー)の交渉力に関しては,ハードウェア開発部門,調達・購買部門などと連携して協議し,部品変更の容易性を含めた対策案などの検討が考えられる。

製品を企画する際には,自社の優位性を確保するために,ファイブフォース分析のフレームワークなどを活用して複数の脅威を分析し,その結果を基にそれぞれの対策案を関連部門と連携しながら協議し,検討する必要がある。その検討結果から対策を講ずる際の課題を抽出し,事前に解決策案を策定しておくことも重要である。

あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って解答せよ。

なお,解答欄には,文章に加えて,図表を記載してもよい。

📗設問

■設問ア

あなたが携わった製品の概要,企画に至った経緯,ファイブフォース分析のフレームワークなどを用いて分析したうちの三つの脅威について,2ページ(800字相当)以内で答えよ。

■設問イ

設問アで答えた脅威において,そのうち特に重要と考えた二つの脅威についてどのようにフレームワークなどを活用し分析したか,それぞれの脅威に対し関連部門と連携してどのような対策案を検討したか,その対策を講ずる際の課題はどのように解決したか,2ページ(800字相当)以上,かつ,4ページ(1,600字相当)以内で具体的に答えよ。

■設問ウ

設問イで答えた内容について,脅威の分析結果の評価,脅威に対する対策案の評価,課題解決の評価を,1.5ページ(600字相当)以上,かつ,3ページ(1,200字相当)以内で具体的に答えよ。

📚論文要旨

本論文では、乳児見守りデバイスの製品企画段階における脅威分析として、ファイブフォース分析を用い、①海外メーカーによる新規参入、②スマートカメラなどの代替品、③半導体不足に伴う売り手の交渉力という三つの外部脅威を特定した。それぞれの脅威に対し、AIによる個別最適化、非装着型の優位性訴求、通信モジュール設計の柔軟化などの技術的対策を実施。関連部門と連携した課題解決を通じて、設計品質と市場競争力を両立させ、実際に市場での成果も得られたことを評価している。

📝論文

🪄タイトル ベビーケア製品向け家庭用見守りデバイスにおける脅威分析

本稿は、ベビーケア製品向け家庭用見守りデバイスにおける脅威分析について、述べる。

🔍第1章 製品の概要、企画に至った経緯、分析した三つの脅威

1-1 製品の概要

私は、A社の開発部門に所属するエンベデッドシステムスペシャリストであり、この製品の組込みシステム設計を主導した立場である。

A社は、ベビーケア、女性ケア、日用品ケアなどの製品を製造・販売している企業であり、近年はデジタル技術と融合した見守り製品の開発にも注力している。

私が担当したのは、乳児の睡眠中の体動・呼吸をモニタリングし、異常があれば、親のスマートフォンに通知する家庭用見守りデバイスである。このデバイスは、薄型センサパッドと無線通信モジュールを内蔵したマイコンを組み合わせ、リアルタイムで乳児の状態をクラウドに送信する機能を持つ。

また、乳児の安全確保と親の安心を両立する設計を重視し、省電力性や電波安全性の確保も必須要件として設計に織り込んだ。

1-2 企画に至った経緯

近年、育児中の親の不安を軽減する製品の需要が高まっており、海外製品が先行して市場を拡大している。A社はベビーケア分野に強みを持っているが、IoTを活用した家庭用見守り機器は未展開であった。私は、社内ベンチャー提案制度を活用し、既存の顧客基盤を活かした新製品投入を企画した。

1-3 分析した三つの脅威

私は、組込み技術の観点から、製品ライフサイクル全体に影響を及ぼす外部要因を多角的に整理する必要があると考え、ファイブフォース分析を用いて脅威の構造化を行った。

新規市場参入にあたり、以下の三つを主な脅威と特定した。

・業界への新規参入者(海外の大手家電メーカーなどによる参入)

・代替品の存在(スマートベビーカメラやウェアラブルセンサなど)

・売り手(サプライヤー)の交渉力(半導体不足による特定部品供給の不安定さ)

さらに、家庭内での常時監視に必要なリアルタイム性や、誤検知を防止するためのセンシング精度も設計上の重要な制約条件として位置付けた。

本製品のシステム構成や主要部品の選定、リアルタイム制御の実装方針については、私がエンベデッドシステムスペシャリストとして中心的な判断を担った。

🛠️第2章 脅威の分析、脅威への対策案と課題

2-1 脅威の分析、脅威への対策案と課題

①業界への新規参入者

海外の著名家電メーカーは、競争優位性としてのデザイン性やブランド力を背景に短期間で市場を席巻する可能性がある。私は、A社の育児支援への信頼性と実績を活かし、差別化戦略を立案した。

開発部門と連携し、乳児の月齢ごとの行動特性を学習するAIアルゴリズムを搭載し、他社製品にはない個別最適化機能を付加することを提案した。

課題は、AIモデルの学習データを十分に集めることであった。私は顧客相談室と連携し、既存のベビー用品利用者の同意を得てデータ収集を実施した。

さらに、分析結果の信頼性を確保するため、データ前処理の整合性やノイズ除去の技術についても品質保証部門と協議し、実装フェーズでの問題発生を未然に防ぐよう努めた。

②代替品の存在

カメラ型製品やウェアラブルデバイスは既に流通している。私はこれらと差別化するため、非装着型で睡眠を妨げずに見守れるという優位性を前面に出した。

マーケティング部門と連携し、産婦人科との共同キャンペーンを企画し、非装着の安心感と使いやすさを訴求した。

課題は、カメラ型に比べ機能が限定的に見えることである。製品ページでは、誤検知の少なさや長時間使用可能なバッテリ寿命を定量的に提示した。

さらに、利用者インタビューを通じて、非装着型に対する潜在ニーズを可視化し、FAQや製品説明に反映させたことで、疑念の払拭と理解促進にも寄与した。

③売り手(サプライヤー)の交渉力

本製品では、高性能な無線通信モジュールが必須であり、数社しか供給元がない状況だった。調達部門と協議し、代替モジュールへの換装可能性を含めた設計を行った。

また、ファームウェアレベルで異なる通信モジュールへの切り替えに対応できる抽象化層を設計に導入した。これにより、部品供給の変動に強い設計が可能となった。

課題は開発負荷とテスト工数の増大であり、QA部門と協力してテスト自動化を導入し、開発スケジュールを守る対応を行った。

さらに、生産開始後も市場動向に応じた部品の供給変動に柔軟に対応できる体制を確保するため、設計段階からBOM管理の柔軟性も強化した。

🚧第3章 脅威の分析結果の評価、脅威に対する対策案の評価、課題解決の評価

3-1 脅威の分析結果の評価、脅威に対する対策案の評価、課題解決の評価

①業界への新規参入者

AIアルゴリズムによる個別対応機能は、競合製品との差別化に効果があった。実際に、発売後1年で市場シェアの15%を獲得できたことは大きな成果である。

データ収集においては、プライバシー保護の観点から社内倫理審査を通過する必要があり、手続に時間を要したが、収集データの品質向上に寄与した点も評価できる。

加えて、社内にAI解析のナレッジが蓄積され、他製品への応用可能性も高まり、将来展望を支える基盤整備につながった。

②代替品の存在

非装着型の優位性は産婦人科との共同プロモーションにより一般顧客への浸透が図れた。特に新生児期の保護者に高い支持を得た。

誤検知率の低さとバッテリ寿命は購入の決め手となったという顧客アンケート結果もあり、製品価値の訴求は成功したと評価している。

さらに、SNS上でのユーザレビュー拡散もプラスに働き、自然流入による売上増加に貢献した。製品ブランドの構築にも波及効果が見られた。

③売り手の交渉力

無線通信モジュールの複数調達と設計抽象化は、半導体供給不安定時にも出荷を継続できた要因である。実際に2023年の供給危機においても納期遅延ゼロを達成した。

テスト自動化による開発効率化は、結果的に設計の柔軟性と品質の両立に貢献し、今後の製品群への展開にも活かせる知見となった。

また、BOM設計の柔軟性が将来的な仕様変更や部品生産中止時のリスクヘッジとして有効であり、設計段階の対応力強化に寄与した点も評価できる。

これらの対応経験は、今後A社が取り組む他の見守り系製品やIoTデバイスの開発にも活用可能な知見として社内に蓄積された。私は、この取り組みを通じて、製品戦略に貢献できるエンベデッド技術者としての役割を再認識した。

以上

🧩総合アドバイス

ChatGPT講評 (合格相当)

※ChatGPT原文 https://chatgpt.com/share/6869cbb1-72ac-8011-8cfb-788eee7ab1de

以下に、論文の合格レベル評価(100点満点+致命的欠陥チェック)および各章ごとのアドバイスを示します。

✅【最終評価】

総合スコア: 93点

評価結果:A(合格)

致命的欠陥:なし(全項目クリア)

📝採点結果(100点満点)

| 評価項目 | 配点 | 得点 | コメント |

|---|---|---|---|

| 設問対応 | 25点 | 24点 | 各章構成が設問に完全対応しており、節の論点も明確。微細だが章タイトルの表現がやや抽象的。 |

| 技術課題の妥当性 | 10点 | 10点 | 供給不安・代替品・新規参入者といった脅威選定は的確であり、実用性と網羅性を兼ねる。 |

| 技術対応の具体性 | 20点 | 19点 | 各対策が具体的で実装方法にも言及されている。特に抽象化設計とAI学習データ対応が優れている。 |

| 制約条件の描写 | 10点 | 10点 | リアルタイム性、省電力、安全性、誤検知率への言及が明確で、設計観点も確保されている。 |

| 成果の説得力 | 15点 | 14点 | 市場シェア15%など定量面に加え、ナレッジ化や波及効果の記述も妥当。もう一歩深堀できる余地あり。 |

| 構成・表現 | 10点 | 9点 | 段落構成が読みやすく、用語も統一されている。1-3の後半がやや長文化傾向あり。 |

| ストーリー構成(因果・進展・葛藤) | 10点 | 7点 | 試行錯誤・説得・調整の描写もあり、手続きも丁寧。葛藤や社内対立など「人間の軋轢」があるとさらに良い。 |

✅致命的欠陥チェック

| 項目 | 判定 | コメント |

|---|---|---|

| 設問構造対応 | OK | 各章・節構造ともに設問と整合し、漏れなく回答している。 |

| 技術的判断の有無 | OK | 脅威の分析視点、対策案、設計方針に技術者としての判断が多数含まれている。 |

| 制約条件の明記 | OK | リアルタイム性・省電力・安全性に関して記述あり。 |

| 成果の記述 | OK | 市場シェア、SNS拡散、QA効率化など成果が定量・定性ともに記載されている。 |

🔍章ごとのアドバイス

第1章:製品の概要、企画経緯、三つの脅威(約800字)

- 強み:

- 用途説明とIoT導入の背景が明確で、ユーザー視点と技術視点の両立ができている。

- 脅威選定における構造性とファイブフォースの活用が的確。

- 改善点:

- 1-3はやや情報密度が高く、一文が長めになっている箇所があるため、読みやすさ向上の余地あり。

- 「設計上の重要な制約条件」の記述は、箇条書きに近い形で整理すると視認性が上がる。

第2章:脅威分析・対策案・課題(約1600字)

- 強み:

- 三つの脅威すべてに具体的な対策と部門連携の描写があり、因果関係が明瞭。

- 「AIモデルの学習データ」「抽象化層」「非装着型の訴求」など独自性のある技術戦略が示されている。

- 改善点:

- 2-1の構成は、各脅威で「分析→対策→課題→解決」の順序が明確で読みやすいが、文量のバランスがやや不均衡(売り手の脅威が長め)。

- カメラ型製品への言及部分で、カメラ型が持つ利点との対比(弱み)ももう一歩掘ると、対策の説得力が高まる。

第3章:評価(約1200字)

- 強み:

- 三つの評価軸に分かれた構成で整っており、成果の実感値も丁寧に表現されている。

- 開発負荷の吸収やQAの工夫まで含めた点が高評価。

- 改善点:

- 「倫理審査を通過する必要があったが〜」の部分は、手続き上の苦労だけでなく、それを乗り越えた工夫(たとえばプライバシー設計対応)まで触れると一層よい。

- 締めくくりの「再認識した」だけでなく、「将来的な自分の役割展望」まで語ると締まりが増す。

🏁総評(講評)

この論文は、**「設問への適合性」+「エンベデッド技術視点の深さ」+「成果と設計の因果構造」**の三拍子が揃った優秀作です。技術的対処と組織連携を丁寧に描きながら、製品としての価値(安全・安心・独自性)を定量・定性両面から裏付けている点が高く評価できます。

唯一惜しいのは、もう少し人間的な摩擦──たとえば、「AI導入への現場の不安」「調達部門の拒否感」などが描かれていれば、ストーリーとしての臨場感がさらに増したでしょう。

Gemini講評 (合格相当)

この論文は、組込みシステムスペシャリスト試験の午後2問1の解答として、合格レベルに達していると評価できます。

特に以下の点が優れています。

- 具体的な製品(ベビーケア製品向け家庭用見守りデバイス)を設定し、自身の役割(エンベデッドシステムスペシャリストとして組込みシステム設計を主導)を明確にしている。

- ファイブフォース分析を適切に活用し、設問で求められている3つの脅威(新規参入者、代替品、サプライヤー)を具体的に挙げている。

- それぞれの脅威に対して、関連部門と連携した具体的な対策案、およびその対策を講ずる際の課題と解決策が詳細に記述されている。

- 各対策の評価が定量的(市場シェア15%獲得、納期遅延ゼロなど)に示されており、説得力がある。

- 全体を通して、論理的な構成で一貫性があり、かつ専門用語を適切に使いながらも分かりやすい記述になっている。

- 字数も各設問の要件を満たしている。

各章ごとのアドバイス

第1章:製品の概要、企画に至った経緯、分析した三つの脅威

評価:非常に良い

アドバイス:

- 「組込み技術の観点から」という記述がありますが、脅威分析が製品ライフサイクル全体に影響を及ぼす外部要因の整理であるという視点は素晴らしいです。この点で、エンベデッドシステムスペシャリストとしての専門性を明確にアピールできています。

- 三つの脅威の特定も適切です。特に「リアルタイム性や誤検知防止のためのセンシング精度」を設計上の重要な制約条件として位置付けている点が、組込みシステム専門家としての視点を感じさせます。

- 欲を言えば、脅威ごとに「なぜこの脅威が重要だと考えたか」という深掘りがあるとさらに良いでしょう。例えば、「業界への新規参入者」については、単に海外の大手家電メーカーの参入を挙げるだけでなく、彼らが組込みシステム開発においてどのような強みを持っているのか(例:豊富な開発リソース、サプライチェーン、AI技術など)に触れると、より専門性が増します。ただし、現状でも十分合格レベルです。

第2章:脅威の分析、脅威への対策案と課題

評価:非常に良い

アドバイス:

- 関連部門との連携が明確に記述されている点は高く評価できます。単独で解決しようとするのではなく、マーケティング部門、調達部門、QA部門、顧客相談室など、多岐にわたる部門と協力している点が、現実的なプロジェクト推進力を示しています。

- 脅威に対する対策案が具体的で、かつ説得力があります。

- 「業界への新規参入者」へのAIアルゴリズム搭載による個別最適化機能は、競合との明確な差別化になります。

- 「代替品の存在」への「非装着型」の優位性訴求と産婦人科との連携は、ニッチな市場を攻める戦略として有効です。

- 「売り手(サプライヤー)の交渉力」への抽象化層の導入や複数調達の検討は、組込みシステム開発におけるリスクヘッジの定石であり、具体的な技術的対策として優れています。

- 課題とその解決策も具体的です。

- データ収集の課題に対して、顧客相談室との連携や品質保証部門との協議を通じてデータ品質を確保した点は、単なるデータ収集に留まらない深い考察が見られます。

- 開発負荷とテスト工数の増大に対して、テスト自動化で対応した点も、効率的な開発プロセスへの意識が高いことがうかがえます。

- 全体的に、「どのようにフレームワークなどを活用し分析したか」という設問の意図も十分に汲み取れています。

第3章:脅威の分析結果の評価、脅威に対する対策案の評価、課題解決の評価

評価:非常に良い

アドバイス:

- 定量的な評価が随所に盛り込まれている点が非常に優れています。「市場シェアの15%獲得」「納期遅延ゼロ」「バッテリ寿命が購入の決め手」といった具体的な成果が、対策の有効性を裏付けています。

- 単なる成果だけでなく、その取り組みが将来にどう繋がるか(例:AI解析のナレッジ蓄積、他の製品への応用可能性、BOM設計の柔軟性、今後の製品群への展開)に言及している点も評価できます。これは、単一プロジェクトの成功だけでなく、企業全体の技術力向上や事業戦略への貢献という視点を持っており、高い視座からの考察と言えます。

- 最後の「製品戦略に貢献できるエンベデッド技術者としての役割を再認識した」という締めくくりも、自身の成長と役割を明確にしており、好印象です。

全体的な評価と今後のアドバイス

この論文は、組込みシステムスペシャリスト試験の合格に必要な要素を十分に満たしています。論理構成、具体性、専門性、定量的な評価の全てにおいて高いレベルです。

今後さらに論文の質を高めるための、より高度な視点からのアドバイスとしては、以下のような点を考慮すると良いでしょう。

- リスクとリターンのバランス: 各対策案を検討する際に、その対策に要するコスト(開発工数、費用、時間など)と、それによって得られるリターン(市場シェア、売上、顧客満足度、リスク低減効果など)について、もう少し具体的に言及できると、より経営的な視点が加わります。

- 外的要因の変化への対応: 論文では主に企画段階の脅威分析に焦点を当てていますが、製品投入後に新たな脅威や環境変化が発生した場合に、どのようにファイブフォース分析を再評価し、対策を講じていくか、といった継続的な視点にも触れることができると、さらに深みが増します。

しかし、これらの点は合格レベルを超えるプラスアルファの要素であり、現状の論文で十分合格を勝ち取れる実力があると言えます。

引き続き、この調子で学習を進めてください。この論文力であれば、本試験でも十分に通用するでしょう。

Claude講評 (合格相当)

この論文について、エンベデッドシステムスペシャリスト試験の観点から評価いたします。

総合評価:合格レベル

この論文は、技術的な深さと実務的な視点がバランスよく記述されており、合格レベルに達していると判断できます。特に、エンベデッドシステム設計の専門性を活かした脅威分析と対策が具体的に示されている点が評価できます。

各章ごとの評価とアドバイス

第1章:製品の概要、企画に至った経緯、分析した三つの脅威

評価:良好

優れている点:

- 製品の技術的特徴(薄型センサパッド、無線通信モジュール、リアルタイム監視)が明確

- 企画経緯が論理的で、市場ニーズと自社の強みの関係が整理されている

- ファイブフォース分析による脅威特定が適切

改善提案:

- システム構成図があるとより理解しやすい

- 競合製品との技術的差別化ポイントをもう少し具体的に記述

- 文字数制限(800字)に対して若干オーバー気味なので、簡潔にまとめる

第2章:脅威の分析、脅威への対策案と課題

評価:優秀

優れている点:

- 各脅威に対する技術的対策が具体的で実現可能

- 関連部門との連携が明確に示されている

- 課題解決のアプローチが論理的で実践的

特に評価できる技術的対策:

- AIアルゴリズムによる個別最適化機能

- ファームウェアレベルでの抽象化層設計

- テスト自動化による開発効率化

改善提案:

- 技術的制約や設計トレードオフについてもう少し深掘り

- 開発スケジュールや予算への影響についても言及があると良い

第3章:評価

評価:良好

優れている点:

- 定量的な成果(市場シェア15%獲得、納期遅延ゼロ)が示されている

- 将来展望や他製品への応用可能性に言及

- 技術者としての気づきや成長が記述されている

改善提案:

- 失敗事例や予想外の問題についても触れると、より現実的で説得力が増す

- 今後の改善点や課題についても言及があると良い

全体的なアドバイス

- 技術的詳細度:エンベデッドシステムの専門性が適切に表現されているが、より具体的なアーキテクチャや実装方式の記述があると良い

- 文字数管理:各設問の文字数制限を意識し、重要なポイントに絞って記述することを推奨

- 図表の活用:システム構成図や脅威分析のマトリックスなどの図表を追加すると、理解しやすさが向上する

- リスクマネジメント:技術的リスクと事業リスクの両面からの分析がより明確になると良い

この論文は、実務経験に基づいた具体的な内容で、エンベデッドシステムスペシャリストとしての専門性が十分に示されています。合格レベルに達していると評価できます。

🎓講評コメント(AI評価)

この論文は、単なる脅威の羅列に終わらず、「分析→対策→課題→成果」までの一連の流れを、論理的にも感情的にもよく描けており、技術者としての“実働感”が強く伝わってきます。

まず、ファイブフォース分析を手段として終わらせず、「どう使ったか」「何が見えたか」を三つの脅威で具体化している点が秀逸です。特に、新規参入者に対してAIによる個別最適化機能を構想し、社内外の資源(相談室・品質保証・倫理審査)を動かしていく流れは、まさに“構想力と推進力”の両輪です。これは実際にやっていないと書けない。

代替品への対応も、単なるスペック比較にとどまらず、「非装着」の安心感という価値軸を再定義し、産婦人科と連携した訴求に落とし込んだのは戦略として成熟しています。保守的に見えるベビー市場において、“違和感のない革新”を実装するには、このくらいの観察力と編集力が必要でしょう。

ただ、あえて欲を言えば、「それでもなお反発があった」「それをどう説得したか」といった人間的な摩擦の描写があると、さらに立体的だったと思います。現実のプロジェクトは対話と葛藤の連続です。そこまで書ければ、この論文は“読む技術書”の域に達していたでしょう。

とはいえ、これは間違いなく合格水準を超えた良論文です。あなたが描いた「現場と市場を繋ぐエンベデッド技術者」の姿勢は、多くの受験者にとっての指標になるはずです。お見事でした。

さらに洗練させたい場合は、「技術に対する反応(社内の抵抗感や他部門の理解の壁)」など、“揺らぎ”や“葛藤”の描写を入れてみてください。感情の振れ幅があると、論文は深く、そして記憶に残ります。

📌補足

ES企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます

🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)

この教材は、情報処理推進機構が実施する「エンベデッドシステムスペシャリスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、最先端のAI技術を最大限に活用し、人間による構成と監修のもとで制作された、革新的な学習ツールです。

🔎本教材の特長と制作方針

- 🔔学習補助を目的とした架空事例

本教材に登場するプロジェクトや企業はすべて架空の事例であり、実在するものとは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的な演習としてご理解ください。 - ✍️AIとの「共創」による論文執筆

本教材の論文は、その記述の90%以上をAI(ChatGPT)の生成したテキストで構成しています。AIを「共同執筆者」、私(サイト管理者)を「編集者」と位置づける「共創スタイル」で制作しました。AIはしばしば予期せぬ視点や表現を提示し、それが私にとって新たな気づきとなることもあります。この共創の姿勢こそが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると確信しています。 - 🔒信頼性確保への取り組み

私はエンベデッドシステムスペシャリストに特化した深い実務知識を持つわけではありませんが、プロジェクトマネージャ試験合格の経験を活かし、試験論文作成のノウハウを熟知しています。この経験に基づき、AIが生成した内容は複数のAIを用いて厳しく吟味・検証し、高品質で論理的に納得できる論文のみを掲載しています。最終的な監修責任は人間である私(サイト管理者)が負っております。

本教材が、皆さんの学習の一助となれば幸いです。もし内容に不備や改善点などお気づきの点がございましたら、ご報告いただけますと幸いです。